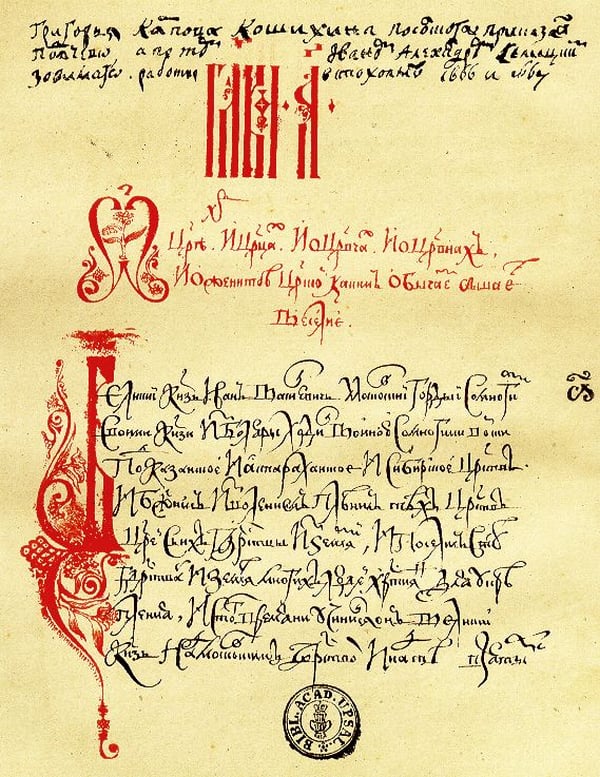

Имеющийся в шведских государственных архивах русский текст подписанного в 1323 г. Ореховецкого договора – впервые определившего границу между шведскими и новгородскими владениями – представляет собой довольно странный документ: подлинный русский текст XIV века с соответствующей лексикой и орфографией, написанный, однако, уверенным полууставом опытного приказного служащего середины XVII века. Сам оригинал трактата был утрачен в ходе одного из пожаров в 1697 г., и данная копия стала с тех пор играть как бы официальную роль – ибо, шведский и латинский тексты договора, судя по преамбуле, являются переводами с русского, а не самостоятельными письмами, подготовленными шведской делегацией и переданными русской стороне в обмен на отбираемый у них русский текст (именно так и происходила в те времена процедура подписания межгосударственных договоров.)

Имеющийся в шведских государственных архивах русский текст подписанного в 1323 г. Ореховецкого договора – впервые определившего границу между шведскими и новгородскими владениями – представляет собой довольно странный документ: подлинный русский текст XIV века с соответствующей лексикой и орфографией, написанный, однако, уверенным полууставом опытного приказного служащего середины XVII века. Сам оригинал трактата был утрачен в ходе одного из пожаров в 1697 г., и данная копия стала с тех пор играть как бы официальную роль – ибо, шведский и латинский тексты договора, судя по преамбуле, являются переводами с русского, а не самостоятельными письмами, подготовленными шведской делегацией и переданными русской стороне в обмен на отбираемый у них русский текст (именно так и происходила в те времена процедура подписания межгосударственных договоров.)

Однако нас сейчас интересует не судьба копий Ореховецкого трактата (сама по себе довольно любопытная), а тот, находившийся в Стокгольме опытный русский человек, который в середине XVII века по заданию шведского внешнеполитического ведомства скопировал текст этого старого документа.

Этого человека мы знаем, ибо остались от него и другие автографы – много более интересные. Звал его Григорий Карпович Котошихин, впрочем, в Швеции он величался Иваном-Александром Селицким. Известно, что прежде, чем попасть в Швецию, был он московским подьячим – служащим посольского приказа (внешнеполитического ведомства Московского государства). Здесь он начал с самого низа – с должности писца – и дослужился до "старого подьячего" – от которого один шаг был до дьяка, а приказный дьяк в Москве Алексея Тишайшего - это... в общем, таких была от силы сотня, наверное, на всю страну: это были такие московские владельцы палат каменных, земельных угодий и т.д. Те, кто в реальности держал в руках делопроизводство в государстве.

Важно еще, что служил Котошихин именно в Посольском приказе – по факту, наиболее европеизированном ведомстве государственного аппарата с наиболее образованным и эрудированным штатом. Что это значит? То, что вероятность появления человека, испытывающего сильнейший когнитивный диссонанс между самоощущением профессионала и необходимостью следовать принятым в той Московии порядкам в данном ведомстве более высока, чем в каком-нибудь Разряде, приказе Казанского дворца и т.д. Хотя бы потому, что прямым начальником Котошихина был А. Л. Ордин-Нащокин – самый известный западник того времени.

Судя по всему, у Котошихина, несмотря на неплохую карьеру, имелся опыт весьма болезненных отношений с властью – вроде бы, в самом начале 60-х годов он лишился значительной части имущества из-за каких-то служебных неприятностей своего отца. Причем, попытки защититься через суд ни к чему не привели ввиду того, что противной стороной являлся думный дворянин – плетью, что называется, обуха не перешибешь...

Так или иначе, Котошихин участвовал в переговорах, завершивших русско-шведскую войну Валиесарским перемирием (1658 г.) и Кардисским миром (1661 г.). В том же 1661 г. подьячий ездил гонцом в Стокгольм. Принято считать, что примерно в это же время он был "завербован" шведским внешнеполитическим ведомством, получал оттуда вознаграждение в обмен на копии секретных документов.

В 1663 г. Котошихина отправляют в стоявшую на Днепре армию князей Я. К. Черкасского и И. С. Прозоровского – как сейчас бы сказали, в качестве прикомандированного представителя МИДа. Дальше, после смены командования корпусом, новый воевода Ю. А. Долгоруков, бывший политическим противником придворной партии Черкасских-Прозоровских, потребовал от Котошихина написать содержательный донос на предыдущее командование. Григорий Карпович отказался – Иван Семенович Прозоровский был, помимо прочего, его прежним начальником во время переговоров со шведами. В общем, Котошихин, по всей видимости, понял, что оказался меж двух жерновов: в роли того самого мужика, у которого чуб трещит когда паны бранятся.

Все было более чем серьезно, и подьячий принял решение перебежать к врагу. В Польше его как будто приняли хорошо – определили в должность и назначили жалование: нет сомнений, что Котошихин зарабатывал на жизнь, "сливая" конфиденциальную информацию, которой владел. Стоит, однако, заметить, что заметная часть знаменитых российских перебежчиков решилась на подобный шаг после того, как родина проявила к ним сильнейшую несправедливость – а то и вовсе возникла угроза безвинной казни.

Как бы то ни было, по каким-то причинам в Польше Котошихин не задержался. Он бежит в Пруссию, затем оказывается в Любеке, откуда морем прибывает в 1665 г. в шведскую Нарву – по свидетельству нарвских властей, "голый и голодный". Здесь его привечают и через какое-то время отправляют в Стокгольм. В столице ему определяют 300 талеров годового жалования и дают работу в качестве русского эксперта при внешнеполитическом ведомстве. С одного выполненного им задания мы и начали эту заметку.

Однако, главной задачей, возложенной на Котошихина – благодаря которой он и остался в истории – стало иное. Перебежчик успел сочинить книгу, ставшую едва ни самым богатым нарративным источником о том времени. Это сочинение принято называть "О России в царствование Алексея Михайловича", оно и в самом деле является комплексным трактатом, описывающим с высокой долей систематизации различные стороны жизни Московского государства: его историю, географию, систему управления на местах и в центре, династическую ситуацию, военную и дипломатическую культуру, суд.

Сочинение явно стоит на голову выше подобных сочинений иностранцев, даже побывавших в России: все-таки здесь перо держала рука человека, знавшего описываемое изнутри, при этом способного на рефлексию – понимавшего, что пишет он для других и потому писать надо понятным для других языком. В сущности, мы ведь сегодня и сами такие же другие – а потому книга Котошихина адресована нам в большей степени, чем российским современникам автора:

"А как начнет царь с царицею опочивать, и в то время конюшей ездит около той полаты на коне, вымя мечь наголо, и блиско к тому месту никто не приходит; и ездит конюшей во всю ночь до света.

И испустя час боевой, отец и мать, и тысецкой, посылают к царю и царице спрашивати о здоровье. И как дружка приходя спрашивает о здоровье, и в то время царь отвещает что в добром здоровье, будет доброе меж ими совершилось; а ежели не совершилось, и царь приказывает приходить в другой ряд, или и в третьие; и дружка потомуж приходит и спрашивает. И будет доброе меж ими учинилось, скажет царь, что в добром здоровье, и велит к себе быти всему свадебному чину и отцем и матерем, а протопоп не бывает; а когда доброго ничего не учинится, тогда все бояре и свадебной чин розъедутца в печали, не быв у царя.

А как свадебной чин приходить к царю, и отцы и матери, и весь чин царя и царицу поздравляют сочетався законным браком, и царь жалует подает им кубками и ковшами питья, и потом и царица подает же; и потом царь велит принесть себе и царице есть лехкое, потому что тот день весь постили, и едят с царицею вместе. А как откушают, и в то время сказывает царь свадебному чину, чтоб они ехали к себе, и наутрее были к обеду, и сьезжaлись бы все преж обеда; а сам с царицею по прежнему начнет опочивать.

И наутрее того дни, царю и царице готовят мылни, разные, и ходит царь в мылню, а с ним дружка да постелничей; а как царь выходит из мылни, и в то время возлагают на него срачицу и порты и платье иное, а прежнюю срачицу велит сохранити постелничему; а после того слушает царь заутрени, доколе царица в мылни; и как ее во одеяние нарядят, и в то ж время и бояре сьезжаются к царю. А как царица пойдет в мылню, и с нею мать и иныя ближния жены и сваха, и осматривают ее сорочки; а осмотря сорочки, покажут царской матере и иным сродственным женам немногим, для того что ее девство в целости совершилось, и те сорочки, царскую и царицыну, и простыни, собрав вместо, сохранят в тайное место, доколе веселие минется; и потом из мылни выходит в свои полаты. А как царю о том ведомо учинитца, что уж из мылни вышла и по чину изготовились, и в то время царь со всем своим поездом ходит к царице; а царица в то время бывает во всем своем одеянии, и в венце царском; и чиновные люди царя и царицу поздравляют; а потом царица подносит мылные дары царю, и бояром, и всему свадебному чину, сорочки и порты, а бывают те сорочки и порты тяфтяные и полотняные, шиты золотом и серебром. И потом царь с поезжаны ходит к патриарху, и патриарх его благословляет и поздравляет; и от патриарха ходит царь по церквам своим и молебствует, а по молебствовании прикладывается к образом."

Важно еще и то, что сам автор смотрел на родные порядки с достаточным скепсисом – отчасти выработавшимся на чужбине путем сравнения своего и заморского, отчасти, как думается, присущего писателю изначально. Во всяком случае, понятно, что жизнь на чужбине не казалась ему особо сладкой.

Печален был и финал этой жизни. Котошихин снимал дом у переводчика Даниила Анастазиуса, который приревновал русского к своей жене (судя по всему, не слишком обоснованно). 25 августа 1667 г. выпивая с Котошихиным он затеял ссору, в ходе которой подьячий загнал шведа в сундук и нанес несколько ножевых ран, от которых тот скончался.

Предмет ссоры – вдова шведского переводчика – подала на своего предполагаемого любовника в суд, тот честно во всем сознался. При этом Котошихин вел себя довольно пассивно, не сделав ради своей защиты того, что мог сделать сам. Тем более не стала его выгораживать и переводчикова вдова. Котошихин был признан виновным, осужден и обезглавлен. Тело его анатомировал медик Олоф Рудбек, а скелет потом много десятилетий служил наглядным пособием в Анатомическом музее в Упсале.

И, наконец, прощаясь с сюжетом, автор этих строк предлагает читателю мысленно ответить самим себе на простой вопрос: чего больше принес нам, русским, предавший своего государя подьячий Григорий Котошихин – пользы или вреда? (источник Лев Усыскин)

На фото: Рукопись книги Котошихина